Немногие знают, но раньше Сенча была не селом, а городом, в котором процветала торговля, о котором знали далеко за пределами Украины, а здешнюю водку считали одной из лучших. Но и несколько веков местные жители испытывали бешеные притеснения от самовластных господ, жили на грани бедности и работали 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Далее на ipoltavets.

Какова была жизнь крестьян в Сенче

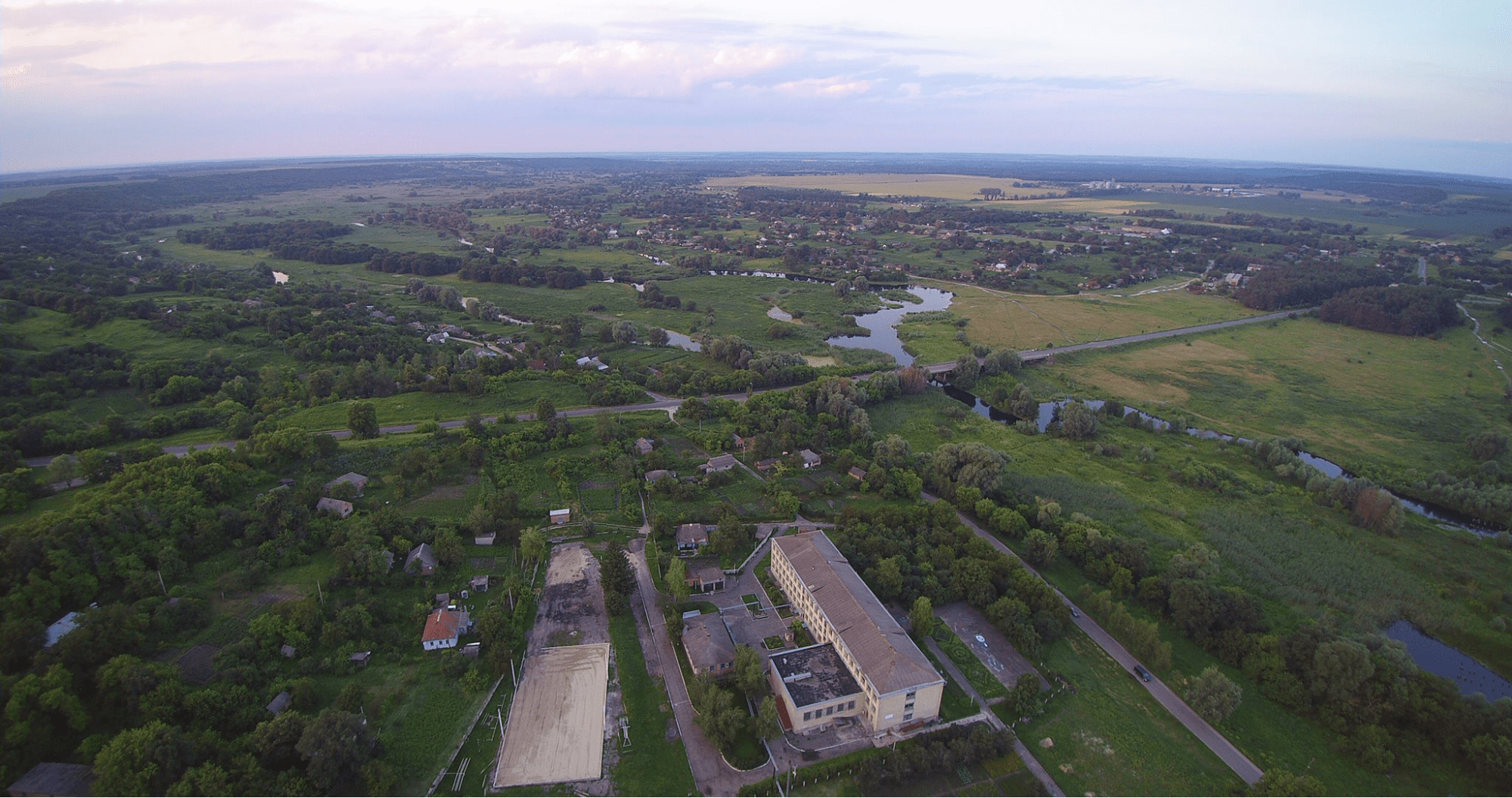

Современная деревня Сенча известна еще с периода Киевской Руси, когда территории населенного пункта принадлежали к Переяславскому княжеству. До настоящего времени недалеко от Сенчи сохранились остатки двух городищ — в урочище «Самсонов остров» и в центре села под названием «Замок». Населенный пункт «Синец» упоминается в «Начальной летописи» XII века и других документах первой половины XVII века. Название Сенча появляется уже на карте Гийома де Боплана и в русском описании «Книга большому чертежу».

Подробная история Сенчи известная с казацких времен. К середине XVII века Сенча принадлежала гетману Левобережной Украины Иеремии Вишневецкому.

Крестьянам здесь жилось очень тяжело, их чаще всего использовали как бесплатную рабочую силу. Они выполняли разные повинности: косили сено, собирали урожай, привозили дрова. Каждый житель был обязан участвовать в возведении мостов, ремонте дамбы и т.д. За каждый прогул от работы они уплачивали штраф деньгами или овсом. Местные жители платили пошлину буквально за все: за варку водки, поездку на ярмарку, проезд через мост или дамбу и т.д. Но не только от господ доставалось крестьянам, на Сенчу периодически совершали набеги татарские орды. В 1640 году татары дошли до Прилук, а все села по дороге жгли, грабили, людей убивали или брали в плен на своей земле.

Как зарабатывали в городе

К середине XVII века Сенчу населяло около 1000 человек, из них львиная часть была купцами и ремесленниками. Среди торговцев были достаточно состоятельные люди, реализовавшие свой товар на местных, а также дальних рынках. В архивах Курской таможни упоминается купец Семена Алексеев, купивший товара на 124 рубля, сумму значительную к тому времени.

Остальное население составляли крестьяне, полностью и полностью зависевшие от помещика, их земля, жилье и все права принадлежали господу. Как и в других регионах от такой жизни местные крестьяне хотели бежать в Запорожье, или дальше в Россию. Оставшиеся были активными участниками вооруженных восстаний. Небольшое население Сенчи, как свидетельствуют исторические источники, почти все поднялось накануне освободительной войны 1648 – 1654 годов.

После присоединения к России экономическая жизнь несколько оживилась. Сенчу населяло уже более 5 тыс. жителей в конце XVII века. Она получила статус города. Здесь процветало портновское дело, сапожное, деревообрабатывающее, производили глиняную посуду, ткали, занимались кузнечным делом и винокурением. В городе работало 7 кузниц, много мельниц и завод по изготовлению селитры. Жители начинают заниматься чумацким промыслом, ездят в Крым и на Дон за рыбой и солью. Но основная часть населения занималась земледелием.

Тяжело население переживало окрепощение крестьян после указа Екатерины II 1783 о запрете крестьянам отходить от помещиков. Феодалы все больше незаконно присваивали окрестные земли. А за 10 лет из 60 закрепощенных крестьян в Сенче стало 312 ревизских душ, принадлежавших господам.

По-прежнему Сенча умножает свои успехи в ярмарках. Становится одним из центров торговли на Левобережной Украине. В Сечу приезжали за хлебом, водкой, пшеницей, рожью. Часто проходили ярмарки по продаже скота. Однако не всем было по карману посещать такие ярмарки. Львиная часть населения находилась на грани бедности. Это безземельные крестьяне, калеки, немощные, которые не смогли себя прокормить и вынуждены были искать убежища в богадельнях. В Сенче и ближайших селах таких приютов было около 12. Но там людей не просто так содержали, а заставляли за это делать посильную работу.

Однако и реформа 1861 года не дала положительных сдвигов в положении крестьян. Некоторые из них совсем избавились от земли, а те, у кого был небольшой клочок, не имели орудий труда для ее обработки. Так беднота была вынуждена отдавать за невыгодно арендную плату землю зажиточным крестьянам, а самим зарабатывать на сборе чужого зерна. В начале ХХ века в Сенче почти 60% дворов совсем не имели земли или имели меньше прожиточного минимума.

Какие ремесла освоили горожане

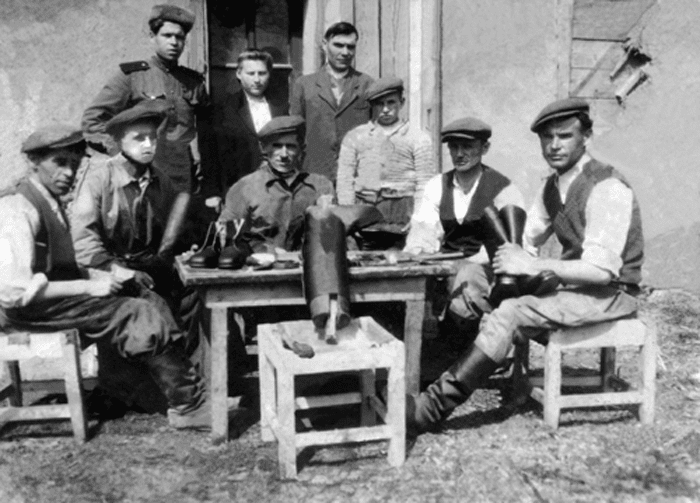

Трудные условия стимулировали крестьян к поиску других видов заработка. Так горожане овладели разными промыслами. В Сенче было популярным изготовление сапог. В конце XIX века 60 местных жителей профессионально занимались этим но лишь шестая часть имела технически оборудованные мастерские. Один мастер в год производил до 100 пар обуви, если работал с помощниками до 150 пар. Красивая необычная обувь пользовалась спросом на местных рынках и приносила немалые доходы ремесленникам. Сапожники, которые шили простужскую, дешевую обувь зарабатывали мало, и вынуждены были искать дополнительную подработку.

Кроме сапожника сенчане занимались и гончарством: производили посуду, тазы, формы для выпечки хлеба и т.д. В холодное время года гончары работали за станком, а в летнее время еще и обрабатывали землю. Были в Сенче и кожевнике, это дело особенно развивалось в осенние и зимние месяцы. Так как особого дохода не приносила, максимум 15 рублей в год.

Были здесь и умельцы по обработке дерева. Так местный резчик Иван Сверидов на выставке сельского хозяйства показал художественно оформленные стол и тарелку с инкрустацией и получил за это денежную премию.

Но в начале Первой мировой войны в связи с расширением фабричного производства, кустарные промыслы все больше приходят в упадок. Большинство людей занимается земледелием, ведь местные предприниматели нашли выходы продаж зерна в Киев и другие хозяйства. В канун войны в городе работало 2 паровые мельницы, 2 крупорушки и паровая вальцовая мельница.

Каким был город между войнами

Революция, война и перестройка, объявление советской власти выбило из колеи местных жителей, но ненадолго. После Первой мировой войны началось восстановление инфраструктуры. В 1923 году приступила к работе паровая мельница, где трудились 32 рабочих. Открыли больницу на 50 коек и 2 семилетние школы. Для пахания земли крестьяне могли арендовать инвентарь в прокатном пункте, где было 80 культиваторов, 60 сеялок, 40 борозд. Создано общество по совместной обработке земли, а впоследствии колхоз «Единый выход», где был приобретен первый в городе трактор.

В 30-х годах построена электростанция, 2 масличницы, кирпичный завод, переоборудована паровая мельница. Вальцовый цех в сутки производил около 30 тонн муки. Позже открыта районная больница на 75 коек, санстанция, амбулатория, детсад, хлебопекарня, столовая и т.д. В 30-е годы в первые дома проведено электроснабжение.

Вторая мировая война и восстановление

Однако всему помешала Вторая мировая война. 17 сентября 1941 года Сенчу захватили немецко-фашистские захватчики. В противоположность им работал подпольный райком в Лохвице, куда входили многие жители из Сенчи. За время оккупации города гитлеровские палачи убили около 100 жителей города и района. А на германскую каторгу вывезли 570 человек. Они безжалостно пытали крестьян, грабили и уничтожали государственные и частные постройки, аптеку, библиотеки, магазин. Но через 2 года город был освобожден и в первые дни начал восстановление.

Сразу возобновили свою работу медпункт, мельница, электростанция, кривицкая и сапожная мастерские. Открытая научно-исследовательская семенная лаборатория. Восстановили и другие хозяйства и артели. После войны на полях колхоза работали уже 15 тракторов, 14 машин, 12 комбайнов и другая техника.

В 70-х годах ХХ века в городе проживало более 1100 колхозников, 780 рабочих и 140 представителей интеллигенции. За годы семилетки построено 208 домов, водопровод, проложены тротуары. Во второй половине ХХ века открыты детские ясли на 120 человек, клуб на 300 мест, парк культуры и отдыха, столовая и т.п. Сельская и колхозная библиотеки в общей сложности имели около 56 тыс. книг. Выходили периодические газеты и журналы.

Большинство населения трудилось в колхозах, оплата работы до сих пор оставалась на низком уровне, хотя население давно перестало быть за чертой бедности.